梅雨が明けて夏場に入ると八丈の海は水温が30度近くまで上がり、回遊魚は水温が低い深場へといってしまった。例年必ずと言っていいほど上陸する台風が今年は一度もやって来ず、海の中の水を少しかき回してもらわないと水温も下がってくれない。

今年はコロナの影響で夏祭りなどのイベントも中止となり観光客が少なかったが、国が推進するGOTOキャンペーンの影響で再び全国的に感染者が倍増、ついに八丈でも初の感染者が出た。ようやく再開したばかりの温泉施設なども閉鎖となってしまった。

「最悪、コロナに罹っても仕方がないが最初の感染源になるのだけは避けたい」というのが狭い島の「世間」で生きていかねばならない島の人たちの本音だ。

夏の帰省シーズンは離島ゆえの医療体制の脆弱さもあって、島に帰省する人たちは周りの目を気にして急遽取りやめ、孫たちに会えない年寄りたちも多かった。反面、観光客は人目を気にせずマスクをしないで自由にいられる離島へやってくるという、曖昧に内と外を使い分ける典型的な「日本の世間」を体現した悲しい状況となってしまった。自粛警察に象徴される安易な正義感由来のアドレナリンとは自分は無縁だと思いたいが、前出のような状況で家族に会いたくても島に戻れない人の代わりに無邪気な観光客が島にいると、「マスクしろ!」と怒鳴りたくなる自粛警察野郎の気持ちも理解できる。

またその一方で、島の一部の飲食店が掲げる「島外からのお客はお断り」という張り紙を見て「じゃあどこで飯食うんだよ」と仕事で島に来ていた友人が深く溜息をつく場面も見た。実体がない未知に対して猜疑心だけがムラムラと増長していく。今回もまた分断がはじまっているようだ。

福島原発が爆発した時も逃げてきた避難民は「汚染された場所から逃げてきた人々」という無言の圧力を受けていた。彼らは被害者であるはずなのにまるで加害者であるかのようだった。

日本は社会の中に個人が存在するという概念は皆無で世間と集団で構成されている。例えば誰かが犯罪を起こした場合、本来は本人の問題であるはずなのにその家族や親族まで全く関係ない「世間」によって過度に、時には死に追いやるほどの熾烈な社会的制裁を要求する。「世間をお騒がせしました」というセリフも日本特有のものだ。

爆発直後の原発周辺は作り物の映画のセットのようだった。干しっぱなしの洗濯物や食器が出されたままの食卓。原発が爆発した直後、住民達がパニックとなって逃げ出した情景が目に浮かぶ。ゴーストタウンとなったが人の気配が強く残る街を見ながら、防護マスクを付けた自分の荒い呼吸音だけが大きく響く。そしてここに長くいてはいけないんだろうなと不確かな被曝の恐怖が襲ってくる。

当時、政府は放射能を恐れて原発近くの自治体には援助ができず、そこへ物資はほとんど届いていなかった。津波に流された行方不明者を探すこともできず、線量計を持った完全防備服の自衛隊の部隊を時折見るぐらいだった。

恐れていたことが現実になってしまった。これで日本が変わらなければもう全てがおジャンになってしまうなと思った。けれど、現実は政治が原発を廃炉するどころか継続し、人々の分断をより深めた。そして原発事故の責任は未だに誰も負わず、今なお大地を汚染し続けている。

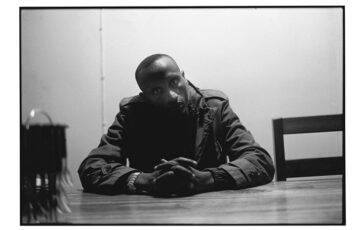

原発から20キロ圏内にある南相馬市小高地区の人たちを取材させてもらうため中学校に作られた避難所に入った時、皆が寝静まった夜中になると毎晩「俺のせいじゃない」と男性の大きな寝言が聞こえてきた。寝言というよりははっきりと誰かに喋りかけているようで叫び声に近かった。周りで一緒に毛布に包まって雑魚寝している人たちは聞こえないふりをしていた。

トラック運転手だった声の主の男性は10代の息子と妻と母親の4人で避難生活を送っていた。

「原発が爆発し、何もかもを失った。これからどこに行けと言うのだ」

「あんちゃんさ、ここで作られた電気は東京に全部送られる。東京の人たちはこの事を知っているのかなー」

真っ暗な教室に響いていた彼の声は今も僕の耳朶に深く残っている。

亀山 亮

かめやまりょう◎1976年生まれ。パレスチナの写真で2003年さがみはら写真新人賞、コニカフォトプレミオ特別賞。著書に『Palestine:Intifada』『Re:WAR』『Documen tary写真』『アフリカ 忘れ去られた戦争』などがある。13年『AFRIKA WAR JOURNAL』で第32回土門拳賞を受賞。新作写真集『山熊田 YAMAKUMATA』を2018年2月に刊行。

村の生活は一瞬で破壊されてしまった